B型肝炎・C型肝炎

(ウイルス性肝炎)

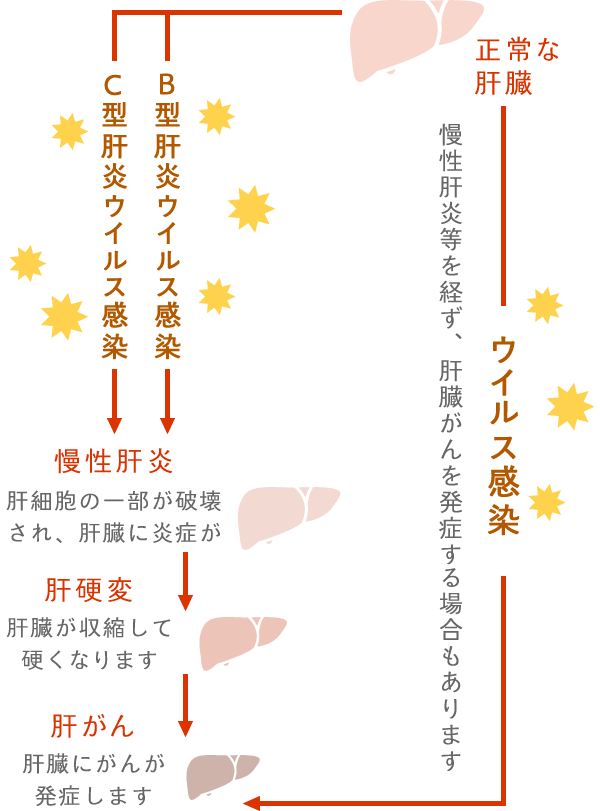

B型肝炎ウィルス・C型肝炎ウィルスは肝臓に感染して炎症(生体が何らかの有害な刺激をうけた時に免疫反応が働き、それによって生体に起きる症候)を起こします。肝炎が持続すると慢性肝炎から肝硬変や肝臓がんが発症する可能性があります。

- 主な症状

- 全身のだるさ・食欲不振・発熱・嘔吐・黄疸(体や白目が黄色っぽくなる)・濃い色の尿 など

- 検査方法

- 血液検査、エコー検査

- B型・C型肝炎ウイルス検査の

結果が陽性の患者さん - 助成金が受けられます

B型肝炎

B型肝炎とは、B型肝炎ウィルスが原因の病気で、全世界で3億5000万人が感染しているといわれ、そのうち日本では130~150万人(およそ100人に1人)が感染していると推定されています。

B型肝炎の感染は、B型肝炎が含まれる血液や体液が体内に入ることにより起こります。従って輸血により感染が起こることがあります。

子供への感染はB型肝炎に感染した母親から生まれる際に母子感染が起こります。大人のB型肝炎の感染は、B型肝炎に感染したパートナーの性交渉の際におきることが一般的です。自分自身の感染を知らずに、気付かないうちに感染を拡大しているケースも見られます。現在、年間10,000人程度の新規患者がいると言われています。

- 刈谷市(愛知県)では初回検査として、初診料(再診料)及び、採血や超音波検査等に対する医療費の自己負担分の助成をしています。以下に当てはまる方はウイルス検査(採血)を受けれることをおすすめします。

-

- 1過去に健康診断で肝機能検査異常を指摘されているにもかかわらず、精密検査を受けていない方

- 2ご家族に肝炎ウィルス保有者または肝臓がんの患者さんがいる方

- 3母子感染予防策が実施されていなかった昭和60年以前に生まれた方

- 4輸血や大きな手術を受けた方

- 5新たに性的な関係を持つ相手ができた方

- 6入れ墨(タトゥーも含む)を入れたり、医療機関以外でピアスやボディピアスの穴をあけたことがある方

B型肝炎の治療

- 短期的な治療目標3項目

-

- ALT30以下

- HBe抗原陰性かつHBe抗体陽性

- HBVDNA増殖抑制

長期的な治療目標として肝炎の活動性と肝線維化進展の抑制による慢性肝不全の回避ならびに肝細胞がんの発生を抑え、それらによる寿命の短縮と生活の質の改善。この最終目標を達成するのに最も有用な指標はHBs抗原で、治療の長期目標はB型肝炎の抗原であるHBs抗原の消失です。

日本におけるB型肝炎治療の経緯

国内外のペグインターフェロン治療(注射薬)の臨床試験で従来型インターフェロンでは治療抵抗性とされていたHBVゲノタイプCや35歳以上でも有効例を認めるため、慢性肝炎に対する初回治療では、特に若年者や妊娠希望者は核酸アナログ製剤(飲み薬)の長期継続投与を回避するため、HBe抗原陽性、陰性やHBVゲノタイプにかかわらず、原則としてペグインターフェロン単独治療を第一に検討します。

注射薬は副作用が出る可能性あり、注射薬が継続できない、線維化が進展し肝硬変に至っている可能性高い患者さんは長期寛解維持が目的であり、初回から核酸アナログ製剤(飲み薬)による治療を選択します。

| 1987年 | インタ-フェロン |

|---|---|

| 2000年 | ラミブジン(ゼフィックス) |

| 2004年 | アデホビル(ヘプセラ) |

| 2006年 | エンテカビル(バラクルード) |

| 2011年 | ペグインターフェロン |

| 2014年 | テノホビル(テノゼット) |

C型肝炎

C型肝炎とは、C型肝炎ウィルスが原因の病気で、現在日本では190~230万人(およそ60人に1人)が感染しているとされています。高齢になるほど頻度が高く、自分がC型肝炎に感染しているかどうか知らないで生活している方の推計は800,000人と報告されています。

現在C型肝炎の患者さんは女性で70歳代が最も多いといわれています。

発がんの危険因子である線維化、高齢、ALT(肝機能)高値、AFP(腫瘍マーカー)高値、インスリン抵抗性、脂肪肝の中で年齢は特に重要で高齢女性の肝臓癌は明らかに増加しています。

C型肝炎のウイルスが体に存在し、ALT(肝機能)の値が31以上、血小板が15万以下の場合は必ず治療が必要です。

ALT(肝機能)が正常の値であっても肝臓の5年で正常の値を保っているのはわずか14%のみといわれており、10年単位でみるとALT(肝機能)が正常の値であっても10%程度の肝臓がん発生率があります。

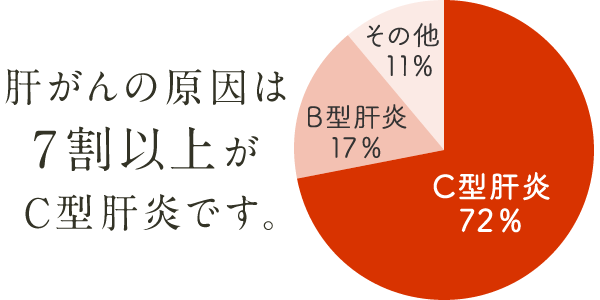

肝細胞がんの原因

- 刈谷市(愛知県)では初回検査として、初診料(再診料)及び、採血や超音波検査等に対する医療費の自己負担分の助成をしています。以下に当てはまる方はウイルス検査(採血)を受けれることをおすすめします。

-

- 1過去に健康診断で肝機能検査異常を指摘されているにもかかわらず、精密検査を受けていない方

- 2平成4年以前に輸血をうけた方

- 3長期に血液透析を受けている方

- 4フィブリノゲン製剤を投与された方

- 5大きな手術、臓器移植をうけた方

- 6入れ墨(タトゥーも含む)を入れたり、医療機関以外でピアスやボディピアスの穴をあけたことがある方

C型肝炎の治療

C型肝炎治療は従来のペグインターフェロン(注射薬)を使用せずに飲み薬であるDAA(Direct Acting Antivirals)が導入され、C型肝炎の撲滅が現実味を帯びてきました。

注射治療のインターフェロンではない飲み薬治療の最大の利点は、注射治療に伴う治療対象患者さんの制限や副作用から解き放たれることにあります。

肝硬変による血小板低下、自己免疫疾患(インターフェロンは甲状腺の病気を悪化させる可能性ある)や間質性肺炎の合併例なども治療可能となり、従来の注射薬の副作用であったほぼ全ての患者さんに発生する全身倦怠感、発熱、頭痛、関節痛といったインフルエンザ様症状や、白血球減少、うつ、不眠、自己免疫現象、心筋症、眼底出血などがありません。

- DAAについて

- C型肝炎ウイルスも人の細胞と同じようにDNAやRNAといった遺伝情報(塩基配列)を持っています。ウイルスが遺伝情報をコピーして数を増やす際に必要となる蛋白質は、何種類か存在します。その蛋白質には、NS2、NS3、NS4、NS4A、NS5、NS5A、NS5B といった名前が付けられています。

作用する部位別に3つのカテゴリー、具体的にはNS3/4Aプロテアーゼ阻害(邪魔をする)薬、NS5A阻害薬、NS5Bポリメラーゼ阻害薬に分けられます。これらの薬は、先程の蛋白の合成を阻害し、蛋白の形にフィットするような薬で立体的に覆い隠してしまいます。核酸アナログ製剤はウイルス内部に直接入り込み、C型肝炎ウイルスのRNA鎖の伸長反応を停止(chain terminator)させます。

1型の治療

- スンベプラ+ダクルインザ

スンベプラはNS3蛋白プロテアーゼ阻害剤、ダクルインザはNS5A阻害剤

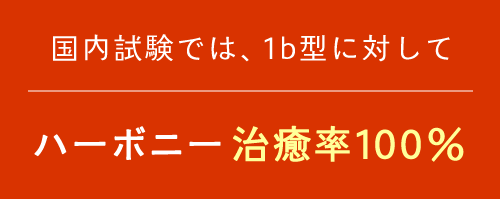

- ハーボニー(レジパスビル+ソホスブビルの合剤)

レジパスビルはNS5A阻害剤、ソホスブビルはNS5B阻害剤 -

2015年7月に1型C型肝炎、代償性肝硬変に対して承認された薬で、12週間(3か月)で治療が終了します。

ハーボニーのSVR率は高く、国内試験では100%となっています。SVRとは抗ウィルス治療終了後24週(6か月)時点におけるウィルスの陰性化と定義されます。

- 副作用

-

最も高頻度の副作用は鼻咽頭炎の29%で頭痛が7%、皮膚の痒みが4%、副作用による投与中止例や重大な副作用もなく、従来のインターフェロン(注射薬)治療より副作用が著明に軽減されています。

NS5B蛋白はC型肝炎のRNA複製を行うポリメラーゼ酵素活性を持ちますが、ソホスブビル腎臓で代謝されるため、高度の腎機能障害がある方には投与できません。まずはお気軽にご相談下さい。

- ヴィキラックス(オムビタスビル+パリタプレビル+リトナビルの合剤)

オムビタスビルはNS5A阻害剤、パリタプレビルはNS3/NS4A阻害剤、リトナビルはプロテアーゼ阻害剤 -

薬が体からなくなる過程には腎臓が関わる腎排泄と肝臓で行われる胆汁(消化酵素を含まないが酵素を働きやすくする消化液)中への胆汁排泄の2つがあります。腎機能が低下している方(御高齢の方は加齢によって低下していることが多い)は薬の排泄が通常の人より遅いため、同じ量の薬を投与しても薬の作用が強くでてしまうといった副作用の問題があります。

ヴィキラックスは胆汁排泄のため、高齢者や腎機能低下をしている方でも比較的安全に使用できます。SVR12(3か月時点におけるウィルスの陰性化)率はウイルスの消失は94.6%と高率です。

スンベプラ+ダクルインザ治療は24週間(半年)投与が必要ですが、本薬剤は12週間(3か月)の投与で終了のため患者さんの支払う診療費も半分になります。ただし高血圧の薬でカルシウム拮抗薬(カルブロック、レザルタス、ノルバスク、アダラート)を内服されている方は体のむくみが強く出る可能性あるため、他の高血圧の薬へと変更が必要です。

- ※DAAと一緒に飲んではいけない薬

- ミコブティン、リファジン、抗HIV薬、エリスロシン、クラリス、イトリゾール、コトコナゾール、フルコナゾール、フロリード、プロジフ、ブイフェンド、テラビック、ヘルベッサー、ワソラン、タンボコール、プロノン、トラクリア、テグレトール、アレビアチン、フェノバール、モディオダール、ネオーラル、デカドロン、セイヨウオトギリソウグレープフルーツ(ダクラタスビル、アスナプレビル)など

NS5A阻害剤はいずれの治療法にも含まれるキードラッグです。NS5AはC型肝炎増殖、粒子形成には必須で、NS5A阻害剤はNS3阻害剤よりも10~1000倍強力にC型肝炎増殖を抑制すると言われています。 肝臓がんの治療をしたことがある患者さんでも現在肝臓がんが消失していれば、DAAの治療適応となります。

2型の治療

- ソバルディ(ソホスブビル)/レベトール、コペガス(リバビリン)併用療法

-

2015年3月に2型のC型肝炎、代償性肝硬変に対する治療として承認されました。

ソホスブビルは核酸型のNS5Bポリメラーゼ阻害剤で、ウィルス遺伝子に取り込まれRNA伸長反応を止めるchain terminatorとして作用します。ただし、ソバルディは腎臓で代謝されるため高度の腎機能障害がある方には投与できません。

SVR12(3か月時点におけるウィルスの陰性化)は97%で、治療終了3か月以降の再燃(治まっていたC型肝炎ウィルスが再び悪化すること)はなく、SVR12の全例がSVR24(抗ウィルス治療終了後24週(6か月)時点におけるウィルスの陰性化)になった薬で、2型C型肝炎、代償性肝硬変に対するソバルディ+コペガス12週(3か月)投与のウィルス消失率は高く、国内の試験では95~98%と報告されています。

- 副作用

- 最も高頻度の副作用は鼻咽頭炎の29%で貧血が12%、頭痛が10%、皮膚の痒みが6%程度で従来のインターフェロン(注射薬)治療より副作用が著明に軽減されています。

治療後に関して

C型肝炎ウイルス消失後も経過観察中に肝臓がんが発症することがあり、平均観察期間3.3年~8.0年で発癌率は0.9%~4.2%と報告されています。

ウイルス消失後の発がんまでの期間の多くは10年以内ですが、10年以上経った後に発がんする報告もあります。発がんリスクとしては高齢、男性、線維化、飲酒、脂肪肝、インスリン抵抗性。

当院ではウイルス消失後も5~10年は肝臓がん発がんの経過観察をおすすめしています。